安行小の学校ファームです。暑い夏が続き、水不足も全国的に心配されていますが、学校ファームの田んぼは順調に育っています。

赤堀用水からの水をエンジンポンプでくみあげて田んぼにいれています。暑い日は毎日入れています。

こちらは田んぼ横の草原、池もあります。

8月7日(木)は田んぼ生き物調査です。朝9時、田んぼに講師の先生が早めに準備に来ていただきました。

講師は生き物調査インストラクター原覚俊さん、環境アドバイザー神山裕則さんです。テントを張って、機材、道具の準備をしました。

午前10時、生き物調査のメンバーが集まりました。今日は安行小こどもエコクラブと戸塚南小あすぱるエコクラブ、2つのエコクラブ

の合同イベントです。

生き物調査が始まりました。インストラクターの原さんが田んぼについて子供たちへの質問をまじえながらお話が始まりました。

原さん「田んぼについて知っていることを教えてください。田んぼはどんな役割があるのか考えてみよう」

「お米をつくるところ」

「確か、雨がふったときに水害にならないように水をためる」

原さん「そうそう、お米づくりはもちろん、水害からみんなを守ってくれるダム機能もありましたね」

「メダカとかカエルとかたくさんの生き物がいる」

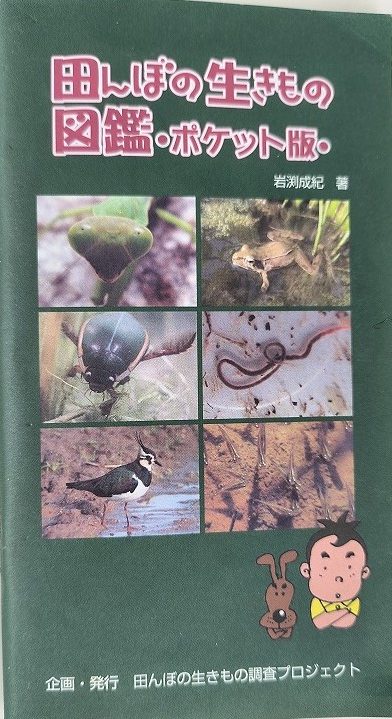

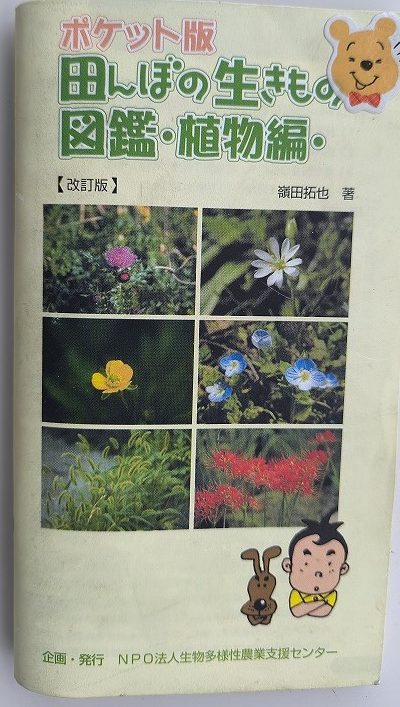

原さん 「田んぼはお米、稲を育てるだけでなく、いろいろな生き物が育ってくらすところですね。今日はこの2つの図鑑を

もってきました。はじめのページを開いてみてください。この田んぼにはどんな生き物がいるかな」

「メダカ!」 「カエル!」 「カルガモ!」 「ゲンゴロウ?」

子供たちからはたくさん手があがりました。

原さん 田んぼはたくさんの生き物がくらすところです。むずかしい言葉では生物多様性といいます。また田んぼは人が集うところ

です。米作りで田植え、稲刈りで協力するだけでなく、子供を育てる場、遊び場だったりもしました。お祭りもあり人と人が

つながる所ですね。田んぼは豊かさ、素晴らしさをみんなにも知ってもらいたいです。

「今日は、この図鑑なども使いながら生き物調査をしていきます。調査の仕方を説明しますから、よく見て自分で

やってみてください」

この2つの図鑑を手に生き物調査が始まりました。

道具はバットに虫かご、虫網、魚網などです。

網で稲にいる虫を集める調査です。

すくいとり調査です。

すくいとった網を見るとイトトンボがいました。

続いて田んぼの中の調査です。

網を田んぼのなかにつけて網を何度も動かして、田んぼの水にいる生き物調査です。

網でとったものをバットに入れて観察です。

小さな虫がいっぱいいま!チビゲンゴロウ、マツモムシなどいっぱいです。

続いて田んぼの泥の中の生き物を調べます。網の中にこぶし大ぐらいの泥をすくってとります。

それをバットに移しました。

泥水なのでよく見て探さないと生き物は見つかりません。

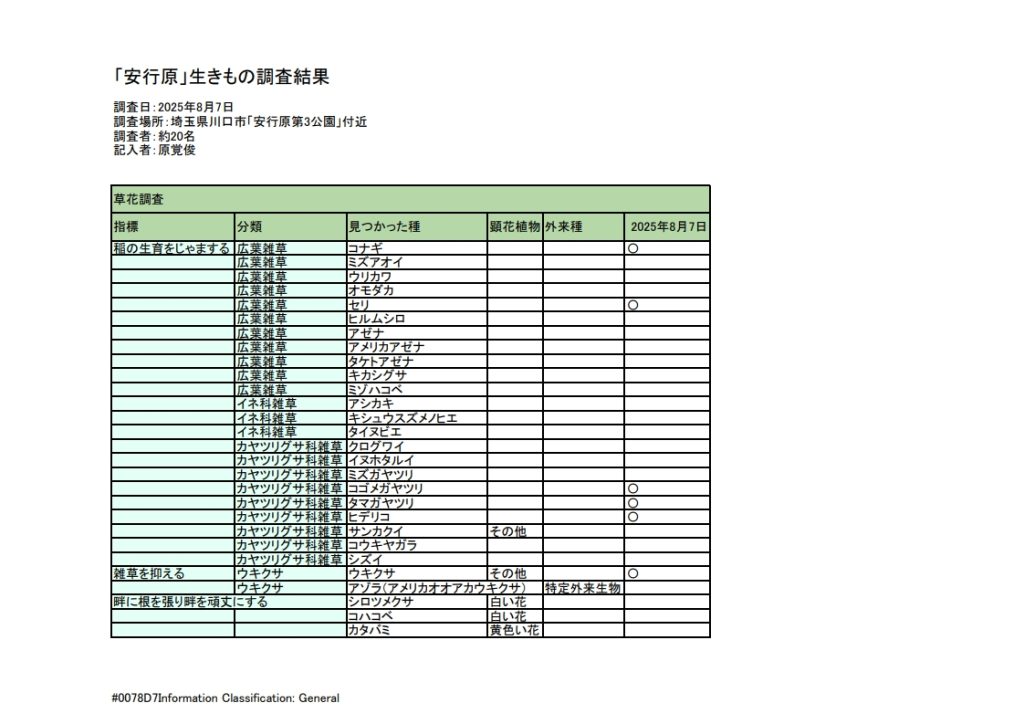

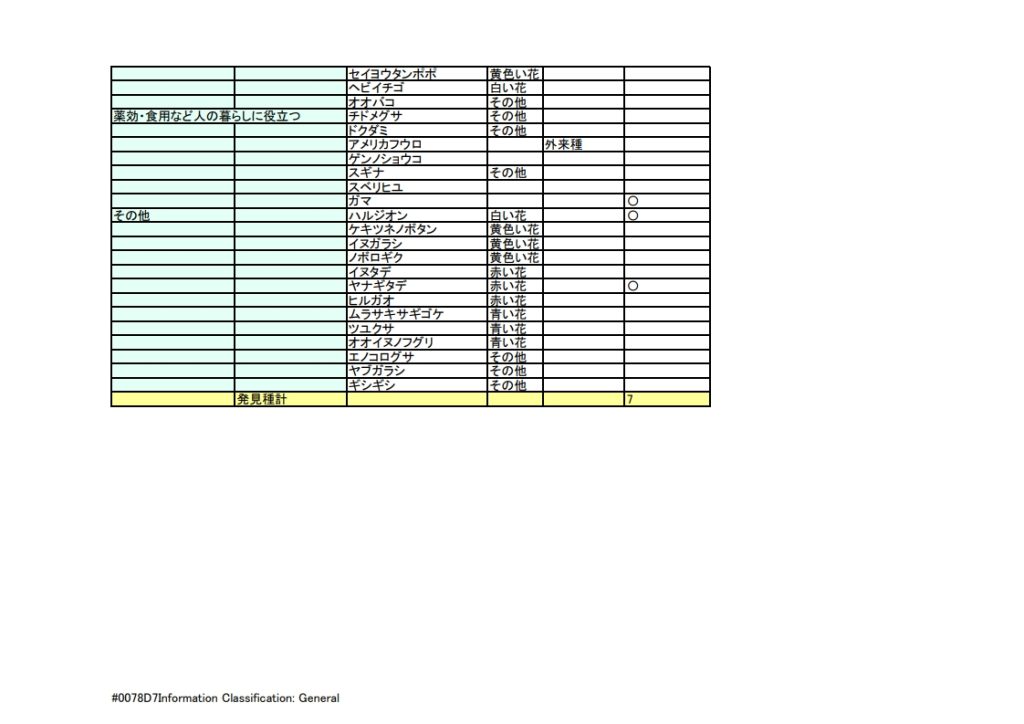

最後に植物の調査です。植物を摘んでバットに入れて図鑑で名前を調べます。

田んぼの畔(あぜ)にはたくさんの植物が生えています。

いよいよ子供たちの生き物調査が始まりました。虫をつかまえたり…

池の中を調べてみたり…

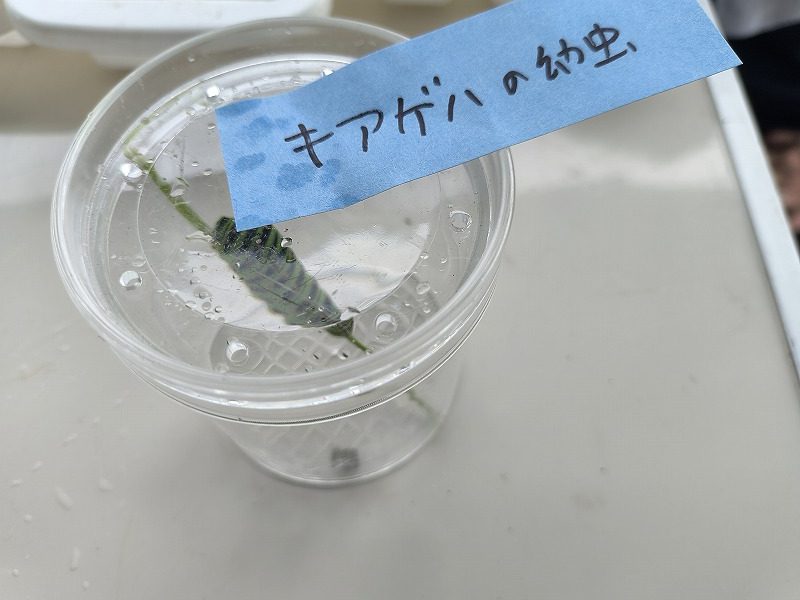

セリに幼虫がついているのを発見しました。

この幼虫はキアゲハです。

セリはキアゲハの幼虫の食草です。

原さんに教わった方法で田んぼの調査をしていきました。

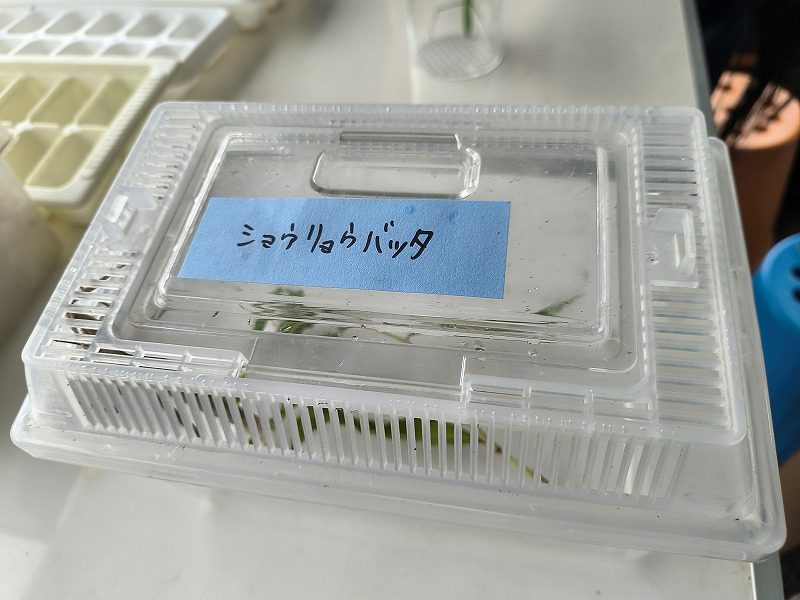

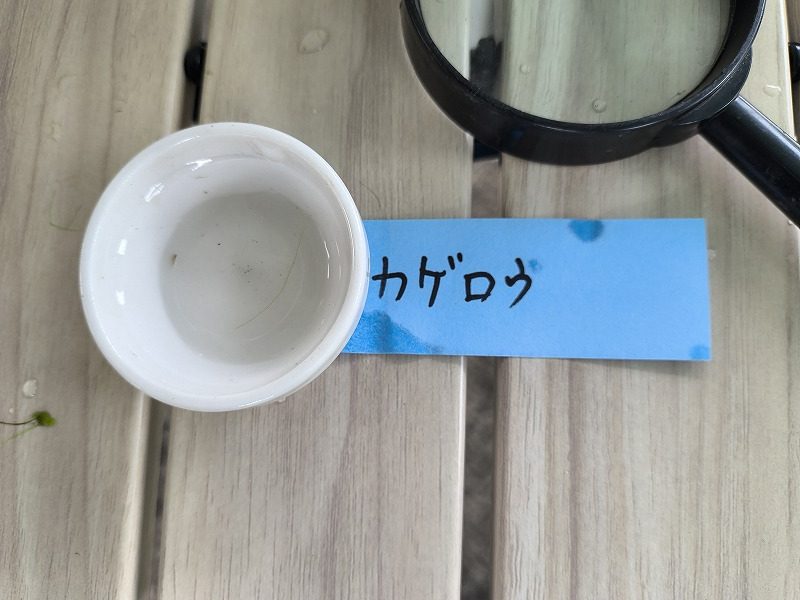

白いバットに田んぼの生き物を網でつかまえて入れていきます。生き物たちを観察ケースに入れて名札を貼って整理しました。

採集した生き物を図鑑で調べて名札をつけていきました。

大きなショウリョウバッタがいました。

カゲロウの幼虫です。イトトンボの幼虫ともよく似ていますがトンボに比べて目が出ていません。

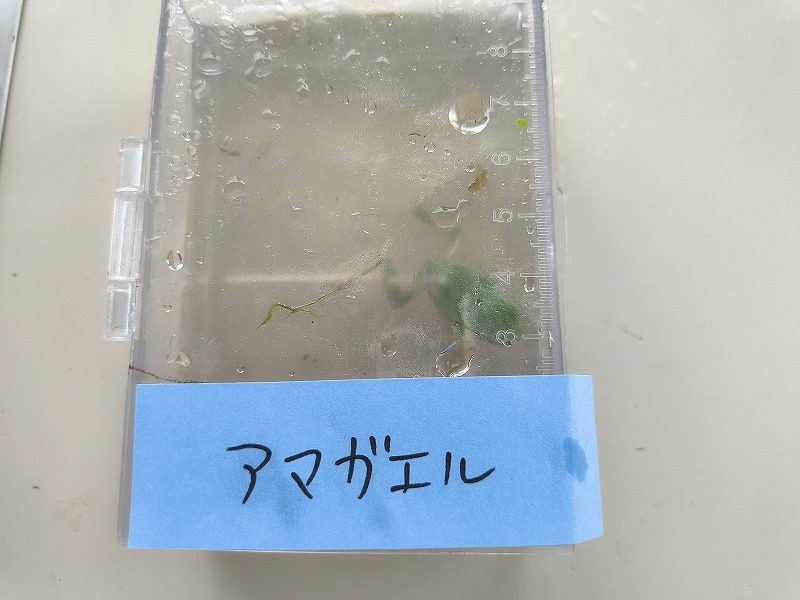

アマガエルがたくさんいました。

イトトンボです。

キアゲハの幼虫。セリが食草です。田んぼにはたくさんセリが生えています。

ギンヤンマのヤゴの抜け殻が見つかりました。ギンヤンマもいます。

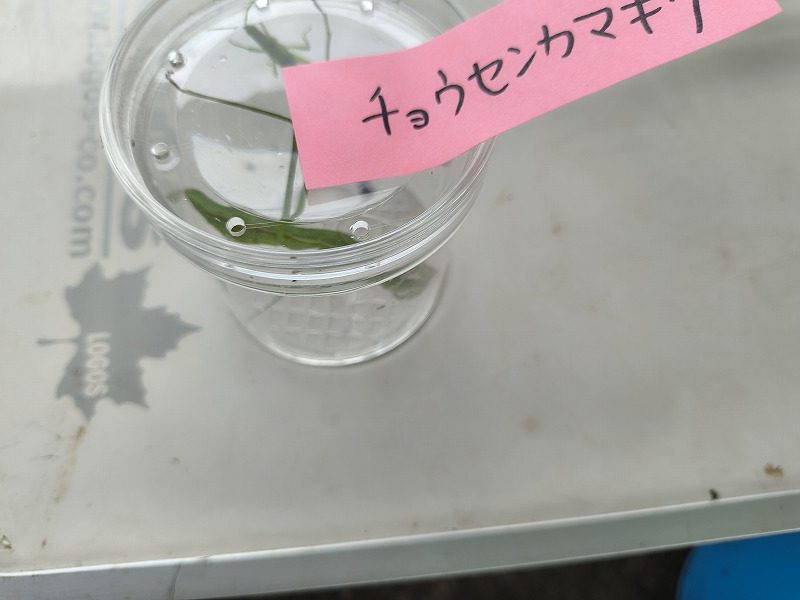

チョウセンカマキリ。足の付け根がオレンジなのが目印です。

テント下のテーブルにずらっと調べた生き物や植物を並べていきました。

子供たちは夢中になって調べてくれました。

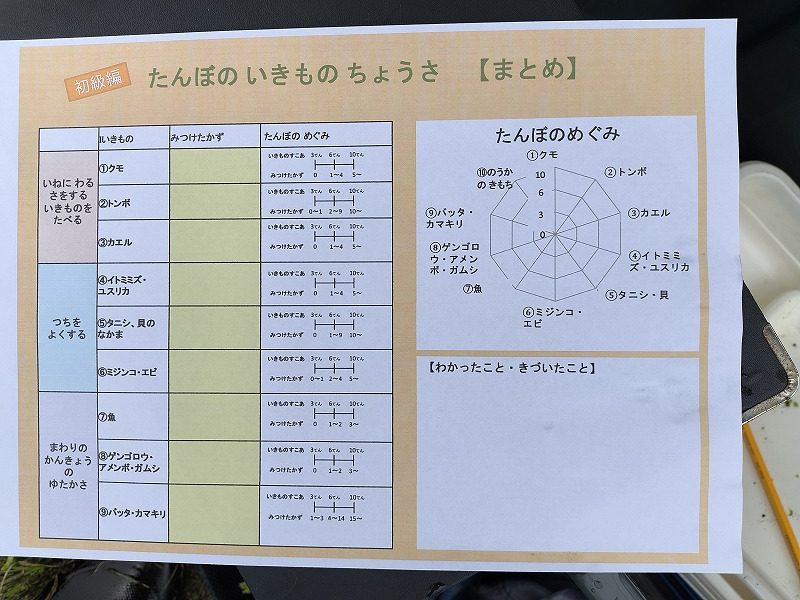

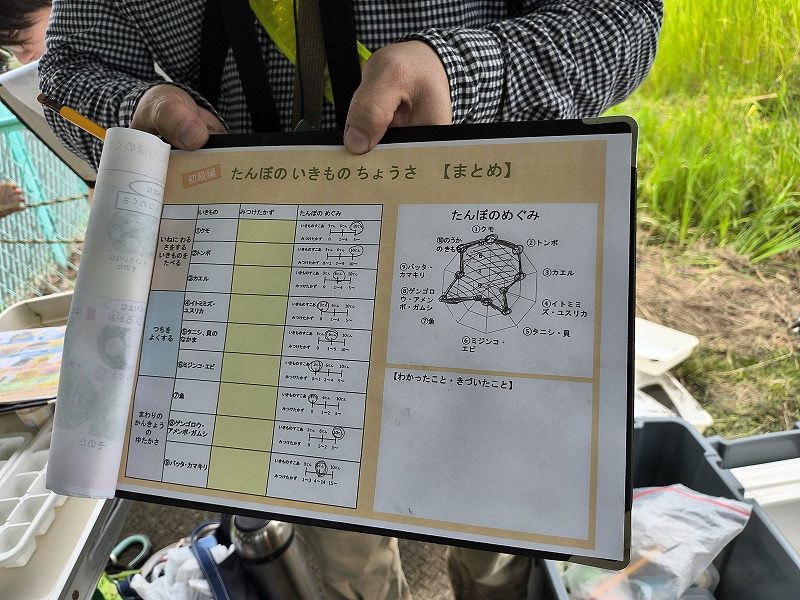

最後はふりかえりです。採集した生き物や植物を発表、確認していきました。そのときに田んぼ草花ラリーと田んぼ生き物ラリーの

シートを使ってまとめを記録していきました。

原さんオリジナルのくさばなラリーシート。

田んぼ生き物ラリーシートです。

シートに記録していきながら、このまとめシートを使って田んぼが今どのような状態なのか診断します。

まず、稲に悪さをする生き物を食べる生き物です。クモやトンボ、カエルです。

クモのなかまではナガコガネグモ、アシナガグモ、コモリグモ、ハシリグモがいました。稲に雲が3匹いれば害虫を食べてくれる

ので農薬はいらないと言われています。

トンボの仲間ではアジアイトトンボ、シオカラトンボ、ナツアカネ、ギンヤンマのぬけがらが見つかりました。トンボは稲に悪さ

をするウンカを食べてくれます。

カエルの仲間ではアマガエルです。原さんによるとアマガエルがたくさんいるということは、まだこの田んぼは温暖化の影響をた

くさんは受けていないとのことでした。西からひろがっているヌマガエルもこの田んぼでは見つかりませんでした。

土をよくする虫ではユスリカはいましたがイトミミズはいませんでした。休耕田が田んぼに変わったばかりの新しい田んぼには

ユスリカが最初に発生するようです。パイオニア生物です。ミジンコは見つかりませんでしたが、ミズアブの成虫は発見しました。

貝類ではサカマキガイが見つかりました。以前の調査ではマルタニシが見つかっています。

稲に悪さをするという虫、カメムシのなかまはツマグロヨコバイ(よくバナナムシと言われる)などは見つかりませんでした。そこ

からこの田んぼは健康な田んぼだということがわかります。

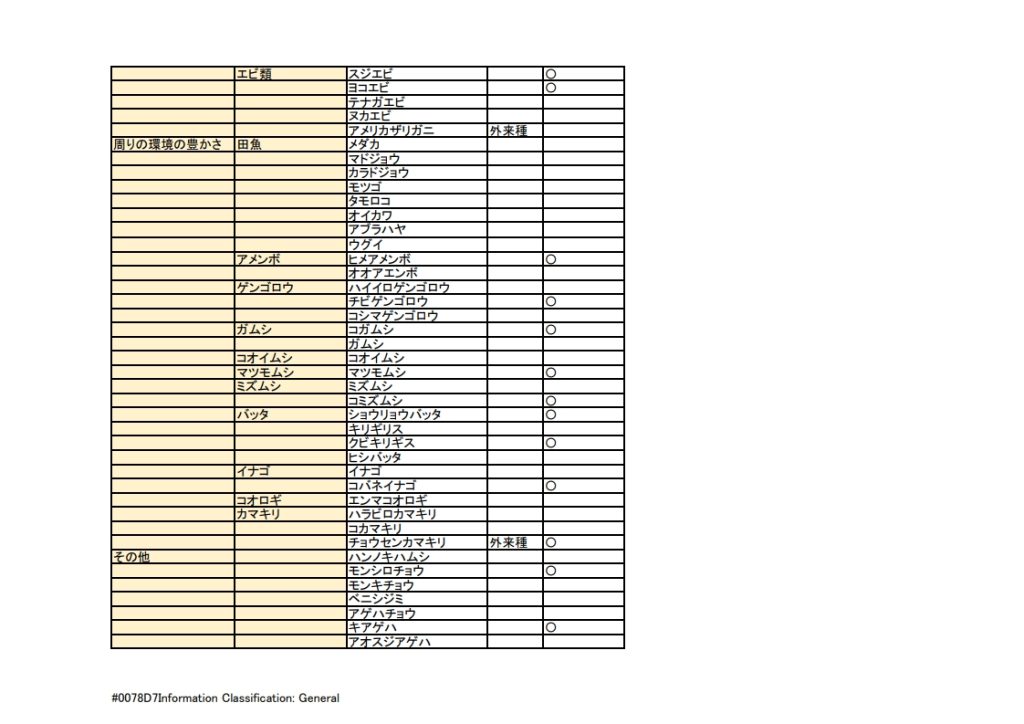

まわりの環境のゆたかさをあらわす生き物としては、ヨコエビ、アメンボ、チビゲンゴロウ、ガムシ、カマキリのなかまでは

チョウセンカマキリ、ショウリョウバッタ、バッタのなかまではコバネイナゴがいました。水の中には背泳ぎで進むマツモムシが

たくさんいました。マツモムシがたくさんいることから田んぼに農薬を使っていないことがわかるそうです。農薬を入れたらあっと

いう間にマツモムシはいなくなってしまうそうです。

みんなで生き物調査のまとめとして点数をつけてみました。

みんなで記念写真。田んぼ生き物調査お疲れさまでした。講師の原先生、神山先生、本当にありがとうございました。

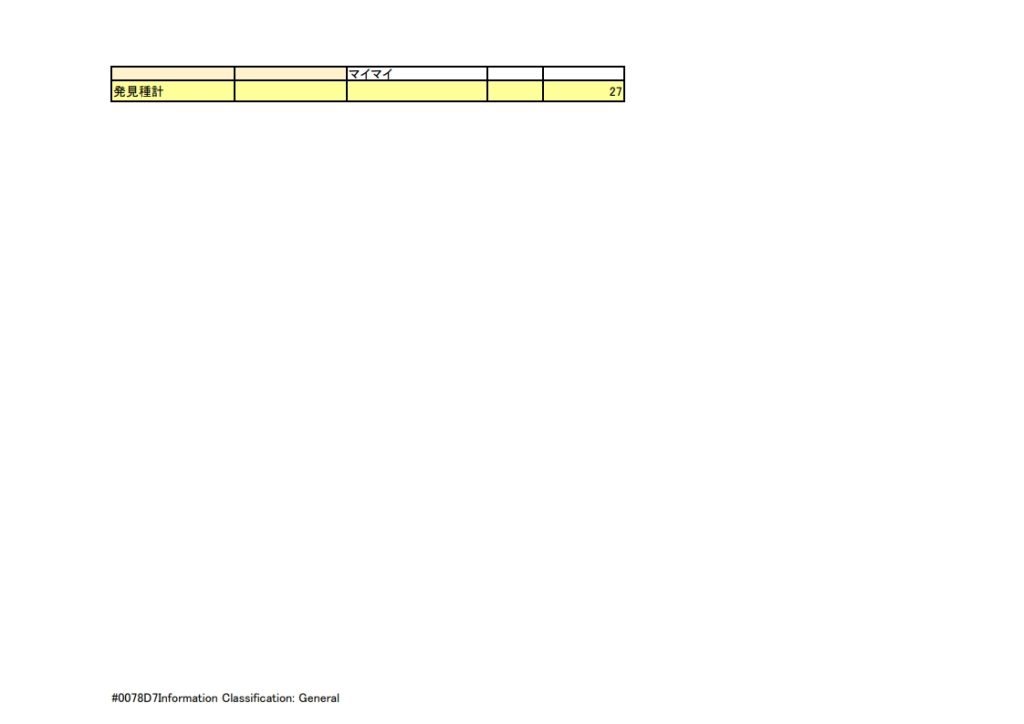

後日、メールで原先生から生き物調査の表が送られてきましたので掲載しておきます。今年の生き物調査の結果です。

また来年の調査でどう田んぼが変化するか調べてみたいですね。

048-295-1803

048-295-1803 048-295-1975

048-295-1975